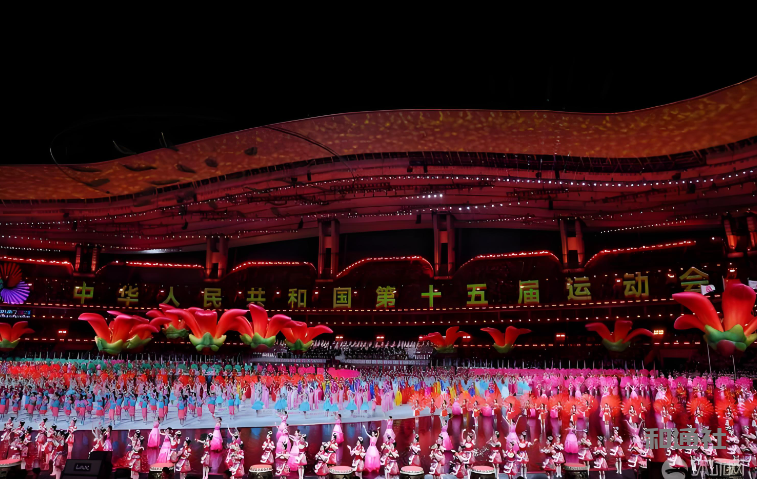

【和通社高级评论员、记者 胡勇飞】11月9日晚,广东省奥林匹克体育中心,当人形机器人挥臂敲响距今两千多年的青铜句鑃,清脆乐音穿越时空回荡在体育场上空,一场关于科技与体育、传统与未来的对话就此展开。作为首次由粤港澳三地联合举办的全国运动会,第十五届全运会开幕式以 “圆梦未来” 为主题,通过科技与文化的创新融合,向世界展示了一个自信、开放、进步的中国。

三地同心:历史性的携手与融合

机器人敲响古乐,AR龙舟划破虚空,深海之火点燃主火炬——十五届运会开幕式演绎了一场科技与体育的完美融合。这场盛会标志着全运会历史上的重要突破——首次由粤港澳三地联合举办。从筹备之初,这就注定是一场不同凡响的体育盛会。

开幕式上,粤港澳三地文化交融无处不在。总导演郎昆感慨道,这是一次“粤港澳携手通关”,几乎所有节目都是三地文艺工作者共同创作完成的。

空间的叙事设计蕴含深意。主舞台以“同心圆”造型呈现,环形舞台周围是广阔的水面,运用前沿的“虚实结合”技术,让珠江、维多利亚港、伶仃洋的水波在场地中交汇奔流。

这不仅是地理水系的相连,更是三地同源共流的文化血脉与手足亲情的象征。

在运动员入场环节,各代表团摒弃了传统的《运动员进行曲》,改为选取具有地域特色的音乐。当黑龙江代表团的《乌苏里船歌》、西藏代表团的《青藏高原》等旋律响起,一幅多彩中华的音乐地图徐徐展开。

最终,粤港澳三地代表团组成联合方阵,三位旗手并肩而行,象征着三地作为东道主同心同力。

升国旗仪式更是史无前例。在广州主会场与香港金紫荆广场、澳门金莲花广场,三地同步升起五星红旗。为确保万无一失,团队专门赴香港、澳门与当地升旗队伍对接,调整技术细节。

科技之火:从深海之冰到同心之火

主火炬点燃环节将开幕式的科技感推向高潮。粤港澳三地运动员苏炳添、张家朗、李祎共同点燃了主火炬塔。

这团“火”并非普通的火焰,而是以电光水雾形式呈现的“科技之火”,这也是全运会历史上首次不使用真实火焰的主火炬塔。

更为特别的是,这团圣火有着非凡的来历——它源自1522米深的南海海底。科研人员遥控“海马”号潜水器,搭载特制装置,在南海海马冷泉口采集可燃冰及伴生气,原位分解出甲烷并引燃。

“源火”采集自南海1522米深处,开创了全球体育运动史的先河——首次在深海海底直接采集“源火”。

从“源火”到“圣火”再到“同心之火”,科技与人文的彼此赋能让全运会精神不断升华。

火炬塔设计将“简约低碳”贯彻到了极致。联合本土企业打造的灯光合成火炬塔,远处看起来像一团真火,实现了绝对零碳、安全和简约。

未来表达:科技重塑文化表达与体育体验

开幕式上的科技应用不仅是为了炫技,更是为了创造一种全新的文化表达与观赛体验。

三个工业人形机器人敲响千年前的中国古代乐器青铜句鑃,展开了一场未来与历史的对话。谈到这个创意,十五运会开幕式艺术总监陈维亚表示:“这一点我们很自信,抓得好、抓得精彩、抓得有特色。”

此后,从醒狮在AIGC(人工智能生成内容)里“蹦迪”,到英歌锣鼓“撞”上全息投影,再到龙舟竞渡通过AR技术“划”入观众席,岭南传统文化元素与现代科技大胆融合,构建出一个令人惊叹的“赛博岭南”。

面对2万平方米的宏大场地,团队巧筑弯曲水舞台,将视觉焦点汇聚于5000平方米区域。演员踏波起舞,水幕投影出醒狮腾跃的动态画面;百名武术少年以棍棒击水,溅起的涟漪如墨汁晕染。

这些创意既呼应广州“雨打芭蕉”的湿润气候,又以天然特效实现艺术追求与成本控制的平衡。

文体展演没有采用“人海战术”,将演出人员压缩至3500人以内。通过精妙的舞美设计,让3000余人的表演尽显“千军万马”的气势。

数字全运:科技赋能赛事每一个环节

科技的力量早已渗透到十五运会的每个角落。据十五运会组委会副主任、广东省委常委王曦介绍,本届全运会遴选了130多款高科技产品,覆盖“场馆建设、赛事保障、科技助残”三大领域。

在深圳市体育中心智慧指挥中心,一个12米长的弧形大屏尤为醒目。基于数字孪生技术,6.8万平方米的场馆被浓缩成屏幕上一个虚拟的三维模型。

大屏背后的系统实时监测着场馆内2.3万个设备的运行状态:空调能耗偏差超过5%即触发预警;消防通道堵塞20秒内自动警报;AI算法能提前15分钟预判人流聚集风险。

类似的“智慧大脑”已覆盖广东奥林匹克体育中心、广州天河体育中心等多个赛事场馆。

绿色低碳是广东办赛的另一张“金名片”。在广州天河体育中心体育场的停车场区域,光伏发电板铺设面积超2400平方米。

通过综合运用照明优化、空调调控、辅助降温及光伏发电等多项技术,该场馆成功改造为全国首个近零碳大型体育场。

广州市设计院集团有限公司绿色低碳设计研究院总工程师谭海阳表示,此次改造能让场馆每年节省电量约109万千瓦时,相当于节省标准煤约330吨,减少二氧化碳排放约811吨。

智慧体验:科技重构观赛与参赛体验

科技的力量不仅体现在场馆建设和开幕式表演中,更深入到观赛和参赛的每一个环节。

在“粤港澳全运通”小程序,观众只需动动手指,即可智能生成“观赛+出行”融合路线规划,轻松实现“看比赛”“逛湾区”无缝衔接。在“全运数竞馆”里,用户能化身元宇宙居民,提前“踩点”场馆设施。

多条大赛专线的“无人驾驶汽车”,提供全场景、全天候、全无人的智驾体验。全国首创的“文化AR数字钱包”,不仅可以即时开启一场岭南文化AR体验之旅,还可以做到粤港澳跨境支付“一触即达”。

残特奥会场馆的科技加持更见赛事服务的人文温度。竞赛场馆不仅进行了无障碍专项改造,还提供AR导航、智能助行设备、在线手语翻译等技术服务,构建起全流程无障碍服务体系。

在机场、高铁站、公园、运动场馆等场所,六足导盲机器人是视障人士的“硬核帮手”。它们基于身上搭载的AI环境感知系统,能精准识别各种常见障碍物,大幅提升视障观众的自主出行安全感。

湾区协同:打造跨境合作的数字桥梁

粤港澳三地联合办赛,面临着跨越三地、19个城市的协同挑战。信息化建设成为确保赛事顺畅运行的关键。

赛事运行指挥中心管理平台(MOC)作为十五运会和残特奥会的“最强大脑”,汇聚了粤港澳3地19城105场馆数据,可实时监测气象、电力、环境、交通等关键信息。

如果说赛事运行指挥中心系统是“智慧大脑”,那么信息技术运行中心(TOC)就是“中枢神经”,实时监测网络及设备状态,实现秒级预警。

在粤港澳公路自行车赛中,运动员在230公里的赛道上疾驰而过,6次无间断通过港珠澳大桥三地口岸,全程无需“踩刹车”。

深圳湾大桥上,深港马拉松赛的运动员在奔跑时,无需停下来刷通行证,便可一口气跑通深港两地。

运动员丝滑通关的背后,是粤港澳三地打通跨境数据共享链路的共同努力。广东积极与港澳赛区协同探索跨境信息化合作新模式,构建信息共享与业务协同机制和粤港澳三地数据共享机制。

科技全运:从赛事现场到产业创新

十五运会的高科技应用,不仅服务于赛事本身,更展现出推动产业创新和区域协同发展的潜力。

据十五运会和残特奥会高科技产品展示专班有关负责人介绍,广东聚集大批康复器具企业,多年来致力于传统制造业向高科技助残企业的转型。

这些企业持续在精准电控、精密机加工、碳纤维应用等新技术新材料领域不断突破,成功研发出国内首辆残疾人专用运动轮椅。

这些产品形成‘技术领先、应用试点多、产业规模初显’的发展特色,不仅服务观赛参赛体验,更将纳入粤港澳大湾区无障碍城市建设标准,让‘全民全运’理念落地生根。

香港科技大学霍英东研究院师生,受撒哈拉银蚁仿生技术启发,研发“微纳米级被动式制冷涂层”,已应用于广州近百个志愿者服务站,为站点提供降温保障。

南方电网打造的“空-地-隧”一体化无人巡检团队,实现无人机、无人车与机器狗的跨界协同,可在15米范围内精准锁定故障线路,准确率超90%。

赛事结束后,该系统将全面应用于城市电网,预计可替代65%的人工巡检任务,年均减少故障造成的经济损失超千万元。

今夜,当主题歌《天海一心》的旋律响起,粤港澳大湾区以最饱满的姿态喊出响亮的口号:激情全运会,活力大湾区。

体育场上空的霓虹渐暗,但科技与体育交融的光芒却刚刚开始照耀未来。这场跨越三地的盛会,不仅展现了中华文明从传统走向创新的生命力,更彰显了科技赋能体育、文化团结人民的力量。

当圣火熄灭,这些创新与突破将继续在粤港澳大湾区的土地上生长,孕育出一个更加自信、开放、进步的中国。

评论区

暂无评论,快来抢沙发~