本社顾问刘浩锋与作者李景韩2011年5月北京良乡合影。

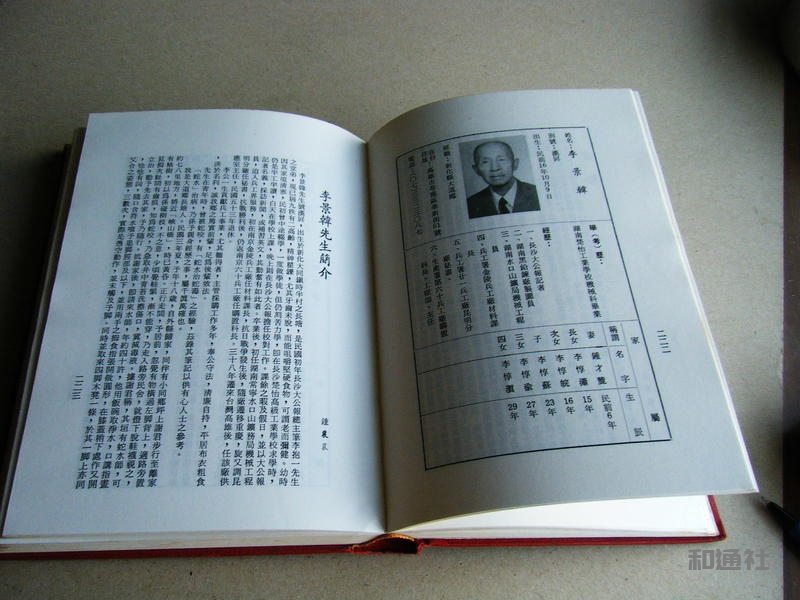

作者简介:李景韩,又名李汉屏,今湖南省新邵县坪上镇长塘村人,《大公报》记者,民国南京金陵兵工厂材料科长,时任厂长李承干中将;民国重庆第二十一工厂安陵分厂科长,时任厂长范致远;兵工署21兵工厂昆明分厂负责人。

我新化县属山地,对外交通一向不便,民初时代,如欲赴长沙,大都循陆路步行,出安化蓝田,经湘乡、湘潭各地而至长沙,费时费力,实感困苦。

民初,我县人有谭石屏先生(号人凤)及方伯雄先生(号鼎英)等为革命事业奔走在外。其他先后在长沙及省内者,就吾所知及记忆所及,分别略述于后。谭人凤先生(1860-1920)像。民国元年,谢幹轩先生及周东山先生以参加革命有功,均被湖南都督府聘用。常坐三人轿(俗称三顶拐)出入都督府,据说每月可领银子二百两。曾继梧先生(号凤冈)任湘军高级将领,在南北战争时,作战有功。后于谭延闿省长任内任民政厅长,继任湖南机械厂督办。厂址设长沙下游十五里三叉矶地方。在美国购有机器,部分已运到,正准备兴建厂房。惟因战乱频繁,经费无着,被迫停办。

谢国藻先生(号干青),早岁留学日本,习商科。留日时与熊希龄先生极友善。熊为湖南凤凰人,民初曾任北洋内阁总理。民国二年,干青先生曾任湖南审计处处长,后任华洋义赈会总干事,兴筑潭宝公路(由湘潭至宝庆),以工代赈,并办贫民织布厂。张柱中先生,号湘砥,清末由长沙陆军小学、武昌陆军中学、及保定陆军大学毕业。民初曾在省内任旅长,驻外县,后任卅五军参谋长。

萧竹雯先生,为民初秀才,大同镇牌头冲人,身材魁伟,声音洪亮,学识渊博,举止严谨,是我乡最受景仰之一位道德长者。前清末年,废科举,兴新学。我乡先进有识之士,如竹雯先生与周叔川先生(大同镇时荣周家人)等同县诸先贤组织新化县教育会,除积极促进新化县立中小学外,并率先倡导拟就大同镇三溪桥原有之“文昌宫”改建镇立高等小学堂,并以该宫原有田产改作学田,尚嫌不敷所需,复拟于煤炭装船地滨临资江之麻溪及沙塘湾两地抽取“煤捐”,以补不足。因我乡金竹山和赤石岭一带盛产无烟煤,品质良好。每年由产地用人工陆续挑运至上述两地,装上木船,再循资水经益阳出洞庭湖以达汉口销售,每年为数颇巨。但当时即遭乡民群起反对,并将萧、周二公同时拘留,囚禁于牛栏内。幸县教育会出面协商,始得合理解决。民国六年春,大同镇立高等小学堂筹设完成,开始招收第一班学生,以“文昌宫”为校址,公推竹雯先生担任首任校长,并兼教“修身”课程。所有教员多为在长沙简易师范学校毕业者。管教有方,极受学生欢迎,及地方父老之好评。民国初年,湖南省议会成立于长沙省城。先生为我县首任谘议,后新化县议会成立,公举先生为首任议长。对于建立民主制度,发展教育,培养后进,建树甚多。

苏鹏先生(号凤初)任湖南省议会副议长,高霁伍先生任湖南军路局局长,成劭吾先生任长沙北门外湖南机器厂厂长,唐天闲先生任驻日使馆武官,刘锡成先生习海军,在北京。张侠东先生原随其父习中医,自北京军医学校毕业后,曾在冯玉祥部队任医官,后在长沙自设侠东医院。及李惇护先生(号安国),亦在北京军医学校习医,毕业后曾任军医院院长。

前清末期,我县学者首推邹代藩(号价人)先生及谢玉芝先生(号锡林)。不过,邹先生较新进,谢先生较保守。谢先生为文喜故典,重对偶,故学生多难之。谢先生曾任新化县立中学校长及国文教师。价人先生曾在大同镇小溪周家祠堂(大同高小。编者按。)讲学,听者踊跃。其时李景侨(后号抱一)及曾伯兴(民初在长沙任数学教员)年纪最小,于讲课时即坐在价人先生两旁,称为两位神童。

陈润霖先生(号夙荒)早岁留学日本,在湖南教育界极爲有名,并任湖南省教育会会长。在长沙初办楚怡小学,继办楚怡工业学校及楚怡中学。复组有“健学会”,邀集省内学者参加研究讨论,以求阐发。某年江苏省长电邀请其就任江苏教育厅长,他以本省办学为重,并未前往,人皆钦之。

唐吉杰先生,号汉三,清末由湖南实业学堂以优异成绩保送日本帝国大学,习矿冶。民初曾任湖南常宁水口山矿务局总工程师兼采矿科长。继任湖南楚怡工业学校矿科主任,后服务于天津久大盐业公司。著有《冶铁学》,由上海商务印书馆印行。

图为《大公报》总编辑李抱一

吾先兄抱一,名景侨。清宣统三年自湖南高等学堂文科毕业。民初在长沙先任《湖南公报》编辑,继创办《大公报》担任总编辑,持论严正,当时为长沙销数最多之报纸。抱一又与其同镇谢干靑先生组有大同学会,并办理刊物。对吾乡来省求学者予以指导协助,受到大家称许。抱一著有《老子今义》、《墨经光学发微》、《周秦诸子劄记》、及《中国小说史》等书。廿二年因病居乡,主修族谱,名为《长塘家史》。廿五年殁,年四十九岁。

张干先生号次仑。清末自长沙中路师范(即第一师范)毕业,以成绩优异即留在该校任助理。民国抗战时,出任六中校长,迁宝庆。此外谢祖尧先生(号则三)曾任明德中学教务长,及省立第一师范校长。杨柏荣先生(号国础)曾任岳云中学教务长,及省立第一中学校长及周方先生办理平民学校,均成绩卓著,有名于时。

至我县学人先后在湖南大学担任教授者,有杨卓新博士(美国数学博士),唐吉杰先生(号汉三),萧鉴秋先生,彭作楷先生,及刘铸乾先生等。据称均以拙于言词,彭、刘二先生未能久任。惟杨先生以博士头衔得继续留任。而唐汉三先生比较受学生欢迎,因唐先生事前准备工作较为充分,每一课题先有大纲,然后逐条解说,故学生易于理解也。

民初,前赴海外勤工俭学之风甚盛。我镇(大同镇)赴法、比两国者有萧鉴秋先生习水利。钟笃予先生先在湖南工专习机械,继在北大习土木,留法习电机。谢葆真先生,杨嗣福先生(号济民)等。赴德国者有钟汉馨先生(湖南楚怡工业矿科毕业);赴俄国者有张学琅先生(湖南船山中学)等。据说其初虽有公费,其后公费取消,如欲完成学业者则为自费矣。

刘掞藜先生大道乡(原名大同镇)时荣刘家人,名楚贤,逸超先生之侄也。少习经史,未正式入学。民国八、九年由乡来长沙,经李抱一先生介绍入青年会补习英文,时已廿余岁矣。后去南京东南大学为旁听生。某次撰一文登于《国故论衡》杂志,为顾颉刚先生所赏识,即介绍其任河南大学历史教授,征求其同意,他初感惊惧,继思机会难再,乃鼓勇一试。他晚上勤苦研读,结果良好,尚受学生欢迎。一年后又为武汉大学闻名聘请。民国十五年十月予与苏幼申老师由湘赴汉,询知其住址往访,他具举以告,深为庆幸。他身体欠佳,自己开方服中药。据闻其后不久即病逝,如天假以年,或可成为史学家也。刘掞藜先生著作。

清末本县之革命志士,除陈天华烈士已列入党史记录外,尚有唐容与周琪均为革命殉难。唐容烈士,大同镇白宁人。周琪烈士,大同镇时荣桥人,今均属我县大道乡。前清末年参加革命,于宣统二年(民前二年)在某地制造炸药不幸失事,同时身亡,消息传来,莫不悲痛。民国初年予曾在长沙烈士祠见二烈士遣像。据闻将抚卹其家属,后来未悉如何?大概此类抚卹事件,不经家属具名申请,乃不了了之。

至于学生,我大同镇除谢楚良在北京大学习化学,李景范(号纬文)在北京中国大学习文科,谢海容在北京清华大学(未毕业),刘建屏在北京邮电学校外,在长沙者则有谢国英(即贯一,后赴美习市政,国民党中将处长,1949年去台湾,台湾基隆市第一任市长,1976年因病赴美就医,于霍士顿去世,安葬于台湾省阳明山公墓).

谢祚求(干青先生之子,后与贯一同赴美,习化学),谢国慈,周裕瑛(号时杰,后入上海复旦大学)在雅礼学校;石有孚,谢柏年(号树人)在湖南大学;钟汉儒、钟静山、钟希岳在陆军测量学校;钟彪(号毓湘)、谢思陶、谢从新(号宪周)在湖南高等警察学校;

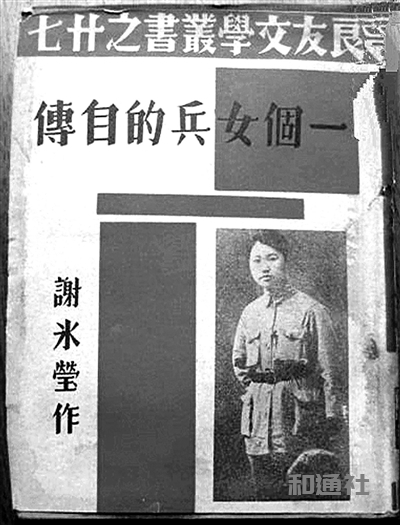

谢鸣冈(即后著有《女兵自传》之冰莹女士,来台后任师大教授,现居美);(备注:谢冰莹(1906-2000),以《从军日记》、《女兵自传 》成名于文坛的女作家。本名谢鸣岗,另有笔名南芷、无畏、紫英、芙英,今湖南冷水江市铎山人,1948年来台。1931年及1935年两度赴日入东京早稻田大学研究,1937组织湖南妇女战地服务团,并于抗战期间担任文艺月刊及报刊副刊主编,曾任北平国立师范大学及华北文化学院教授,1945年于汉口创办幼儿园,开启日后创作儿童文学的契机。来台后,任教于台湾师范学院,其后曾前往马来西亚与菲律宾讲学,1971年退休后定居美国。此图为1990年谢冰莹返台时,欢迎茶会。创作文类以散文及小说为主,兼及论述、报导文学、传记及儿童文学。16岁发表第一篇小说〈剎那的印象〉及〈小鸽子之死〉于《大公报》副刊,并学写古典诗、新诗、剧本,从此踏上写作之路。1928年参加北伐,一面做救护和宣传工作,一面写作《从军日记》,于武汉《中央日报》副刊发表,后经林语堂译成英文。《从军日记》是她迈向文学之路的开始,而《女兵自传》则是她创作的巅峰,内容道出从军、北伐、抗战二十多年的生活实况,代表了当时女性从军与自我意识的历史问题。)

谢翔霄在第一女师;龙郁文(后入湖大及南京中央大学习物理),钟孝瑛、唐吉豪(后入雅礼)、钟成章、张前进等在楚怡工业学校。至其他各乡镇在省学生当亦不少,以后则陆续年有增加矣。我县工商人仕在长沙者甚少。除南门外有矿商陈君等数家,及大西门外有玉兰片行数家外,其较具规模者仅有“南阳印刷局”,系大同镇坪上谢祝轩先生所经营,设于贡院东街,专营石印,工人二三十名,全为我乡人,营业尙好。祝轩先生曾任长沙商会会长。又有李惇周(号斌卿)在南城外开有叶烟店,勉可维持。至于工界,其时在湖南纺纱厂有谢作舟(名征孚,后任南京市政府社会局长及中大教授),及李抡元(号惇捷)两君;在湖南机器厂者有张有余君。其时我县人仕携眷居长沙者则甚少。以上所举,均为吾县精英之士,至今数十年,大多物故,其尙存在者,现恐不及什一,可慨矣!

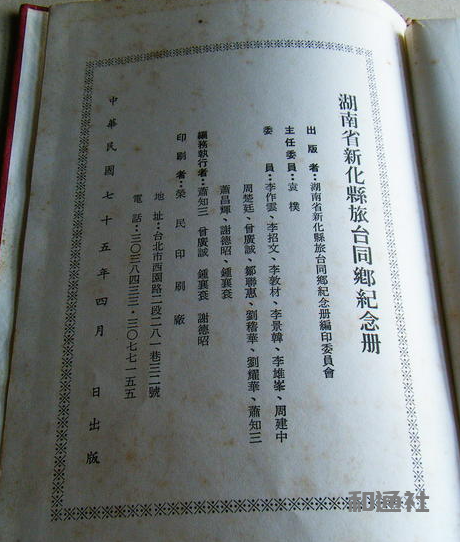

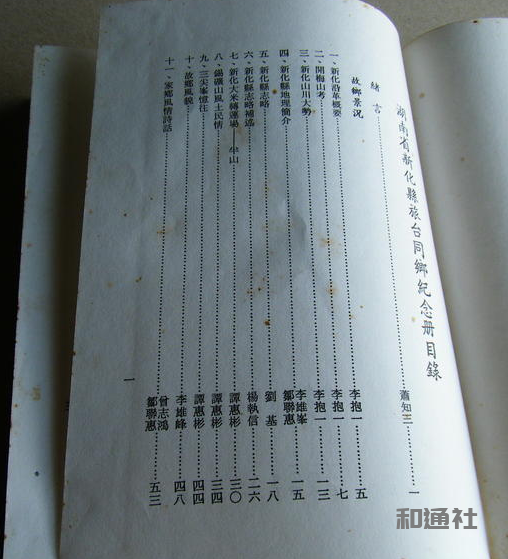

原文:民国初年在长沙的新化人|大同镇人物志六十九,载《湖南省新化县旅台同乡纪念册》

评论区

暂无评论,快来抢沙发~